日本に住む外国人のために、金融機関ができること。フィンテックを活用した「新マイカーローン」が誕生!

自動車ローンが利用できない……日本に住む外国人の悩みに、フィンテックを活用した「新型マイカーローン」が応えます。開発、展開に携わった奥田さん、小倉さんにご登場いただき、ニュータイプの金融商品に込めた思い、広がりへの期待を聞きました。

語るひと:

アプラス

市場開発部 副部長 奥田昭義

事業企画部 小倉諒

真面目に働いていても車が買えない……

在留外国人の目線に立ったサービスを創る

――愛知県を中心にトライアルが進んできた「新型マイカーローン」についてお聞かせください。これは外国人の方に向けたサービスなのですね?

奥田:日本に住む外国人のみなさんが、日本人と同じように自動車ローンを利用できない――こんな現実をご存じでしょうか。もちろん、外国籍だからNGというわけではありませんが、永住権の取得、日本語が話せる、保証人が必要になるなど、利用するためにはさまざまな条件があり、現実的には難しい場合が多いんです。

新生銀行グループの私たちアプラス、そしてGlobal Mobility Service株式会社(以後、GMS)が手がけたのは、そんな悩みを解決するための新型マイカーローンです。日本に暮らしている外国人のみなさんに生活を楽しんでもらえるというゴールを目指し、ローン商品の開発を進めてきたのです。

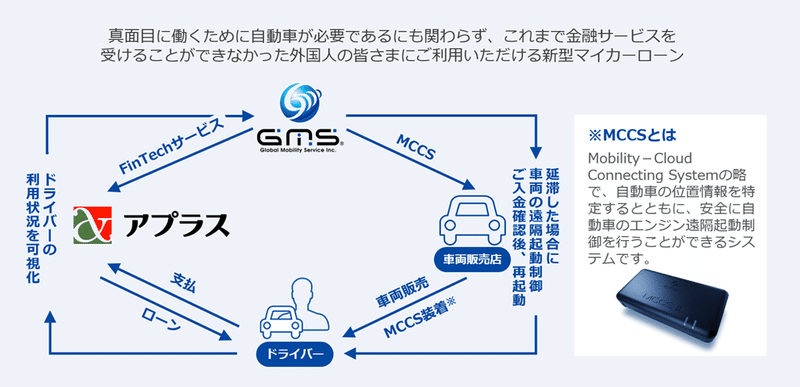

振り返れば、最初にGMSのプレゼンを受けたのは5年ほど前のことでした。GMSはフィンテック、つまりテクノロジーを活用した金融サービスを手がけるベンチャー企業です。彼らはフィリピンで低所得者層に向けて、IoT技術を活用した信用創造サービスを提供していました。「MCCS」というデバイスを車両に取り付け、金融機関と連携して取得した支払い状況などの金融データと紐づける仕組みです。 GMSは対象顧客の支払いに関するさまざまな情報を収集し、スコアリング。このローンの約定返済状況に限らず、スコアが閾値以下になると、GMSの判断によってMCCSを遠隔操作します。これにより、安全にエンジンの起動を制御。車を使えないようにするのです。これらの仕組みにより、ドライバーの信用力を可視化し、与信審査に通りにくかった方でもローン、リースなどの金融サービスを利用できる機会を創るというサービスです。

このように、GMSが提案したのは新興国向けのサービスです。他方、日本では外国人の方が自動車ローンを利用できない理由は、新興国のそれとは同一ではありません。一体どんな可能性が見出せるのか、悩ましいところでした。しかし、着眼点とアイデア、フィンテックを活用した仕組みは見逃せないものがあります。私はこの商品の進化と普及を見守っていこうと考え、動向を注目していたのです。

そんな時、商社の双日株式会社(以後、双日)が外国人に向けた自動車販売会社の設立に動き始めたという知らせが入りました。収入が安定して与信が申し分なくても、ローンが利用できないからキャッシュで古い年式の車を購入するしかない――双日は自動車産業で働く外国人の方々の悩みを知っていました。どうやったら、その方々の暮らしを気持ちよく、ストレスなく暮らしてもらえるのか……。そこで思いついたのが、GMSのサービスとのマッチングです。

外国人に向けた金融商品は、業界の中でもそれほど多くはありません。しかし、新たなことにどんどんチャレンジしていく。それが新生銀行グループの風土です。MCCSというデバイスが、ブレイクスルーになるのかもしれない。そんな期待が高まる中、GMS、双日とアライアンスを組み、「外国人が日本人と同様に自動車ローンを利用できる」新商品の開発がスタートしました。

知られざる移民大国・日本で考える

新テクノロジーを活用した金融商品

――OECDの統計(2018年)によると、3か月以上滞在する予定で日本に来た外国人は50万人以上。これは世界第4位の数字です。「隠れた移民大国」として、在留外国人に向けた金融商品が求められるのも当然のことでしょう。「新型マイカーローン」に期待が高まるのもわかります。この商品の開発には、どんな思いが込められていますか?

小倉:商品の開発、実装を担当してきた私がサービスを解説いたします。奥田さんが説明した通り、こちらはGMSのフィンテックサービスを活用した新型マイカーローンです。自動車を安全に遠隔起動・制御するIoTデバイス「MCCS」を搭載した車両が対象です。MCCSは可視化されたドライバーのローン支払い状況と連動しており、延滞があった場合は車両を遠隔から制御し、エンジンがかからなくなるという仕組みです。

私は入社5年目ですが、このプロジェクトに加わったのは2年目のことです。まず取り組んだのは、日本にはどれだけの外国人が暮らしているのか?在留資格とは?といったリサーチです。新たな金融商品をどんな人に届けていくのか?どのように使ってもらうのか――ローンを実際に活用するであろう人たちの顔を想像してみました。日本にも外国籍の方がたくさんいて、私たちと同じように暮らしています。在留外国人の数という数字だけでは見えない、商品を使っていただける方の顔を思い浮かべるプロセスが、プロジェクトを推進する大きな力になったのかもしれません。

奥田:製造業に限らず、介護や医療など外国人労働者の力を借りなければ回らない業界も少なくありません。だけど、現実はどうでしょうか。外国から来た方にとって、日本語は私たちの予想を上回る大きな壁になっています。障壁の打破は「ダイバーシティ&インクルージョン」にもつながる思想です。この商品が新生銀行グループのサステナビリティ経営の一端になれば、という思いがあります。

ビジネスとして新領域としての可能性が広がったことも大きい。私たちが取り扱う金融商品では、これまでになかった、「画期的な商品」というのはなかなか創出できるものではありません。「外国人向け」という新たな領域に、さらにフィンテックによる新デバイスを組み合わせました。スタートアップとの協業で進んだプロジェクトですが、新生銀行グループが培ってきた基盤と新たな着想の融合もありました。これもまた、新たな共創のかたちではないでしょうか。

この新型ローンにより、日本で暮らしている外国人の方々が自由に車を購入するアプローチを提示できました。とはいえ、真のダイバーシティを目指すためには、まだまだ取り組むべきことが山積みです。たとえば、外国人の方がクレジットカードを持つことへの障壁です。これは一案ですが、口座の開設とキャッシュカード、クレジットカードなど生活の必要に応えるカードをパッケージ化した外国人向け商品が作れたら、可能性は大いに広がるでしょう。

商品開発基盤というアセットと

意欲あるチャレンジ

サステナビリティ経営の理念が育てる新たな芽

――2019年10月から1年に渡ったトライアルも終了し、この「新型マイカーローン」は2021年から全国展開へ進んでいます。商品のブラッシュアップで力を入れたポイントを振り返っていただきつつ、今後の展望をお聞かせください。

奥田:金融商品は完成させるまで長い時間がかかります。商品を販売してそれで終わりではありません。フィードバックを得つつ一通りのサービスフローを完結させ、さらに債権内容の分析まで含めると5年以上はかかるでしょう。ただ、こうした課題に取り組むことで多くの知見を得られますし、次の商品開発の起点にもなるのです。小倉さんも、そのあたりは体感したんじゃないかな?

小倉:そうなんです。何と言っても、業界になかった新たな金融商品です。サービスフローをパズルのように組み立て、法務的な懸案事項をコンプライアンス部門、社外の弁護士にヒアリングして固めていったことを思い出しますね。……と、振り返るだけではなく、まだまだ現在進行形で取り組みは続いています。支払期間中の問題、回収部門との連携など、サービスを実際に動かしてから明らかになってくる問題がありますし。これは長いスパンで開発し、提供していく金融商品ならではですね。

この商品が着実に支持されているのはうれしい限りです。私たちが直接見聞きすることはありませんが、ローン販売の現場からは「これまで古い車しか購入できなかったけど、好きな車に乗れるようになった」と、外国人の方々の喜びの声が伝わってきて励みになります。喜びにつながったのは、今までの常識にとらわれず、パラダイムシフトを意識する中で創った商品だからかもしれません。自分自身、人と接して調整を重ねるのはそこまで得意な方じゃないんですが「完成」と言えるまでは責任を持って取り組んでいきます。この、今までの常識にとらわれない商品づくりの一端を担えたことは、胸を張って友人に話せるキャリアにつながったのかな……まだまだこれからですが!

奥田:今回のプロジェクトは、私たちの商品開発基盤にテクノロジーをかけ合わせ、新たなサービスを創出できるチャンスになりました。小倉さんにはこの経験を糧に、意識をさらに高く持って成功体験を積んでいってほしい。その未来を担うのは、小倉さんら若いメンバーに他なりません。次代に向けた取り組みが、多様な人々へ利便性を提供することにつながっていきます。それこそ、新生銀行グループが中心に据えるサステナビリティ経営ではないでしょうか。

総括として、フィンテックを活用したことでGMS、双日との「共創」につながったことには大きな価値を感じています。アプラスだけ、新生銀行グループだけでは競争力のあるものを開発・提供し続けるのは容易ではありません。このプロジェクトを受け、可能性のあるスタートアップ、他業界の企業との連携を模索しています。

「グループの力を存分に活用し、そして多くのステークホルダーを巻き込んでいかなければ。」不思議なもので、そんなマインドでいると、新たな商品の糸口が見つかることもあるんです。大切なのはオープンであり、ニュートラルであること。未来をきちんと考えていく――サステナビリティ経営の理念の中には、外国人のみなさん、いろいろな人たちを認め合いながら進んでいく新生銀行グループの未来があります。今後も前を見すえ、信念を持って仕事を続けていければと思います。

アプラスのマイカーローンについて、もっと詳しく知りたい方はこちら!(アプラスのサイトへ遷移します。)